紫外線波長

目的と効果

- 紫外線は専門用語では紫外放射(ultraviolet

radiation)と言い、

その略語 「UV」は広く使われています。

紫外線を「UV」と、紫外線波長を「UV波長」と呼ぶなどは同義語になります。 - 紫外線波長は厳密*には、X線(1pm~10nm)と可視光(約380nm紫色~780nm赤色)の

間にある10nm~380nmの波長を指し、可視光 より波長が短いので、人間の目には見えません*。

そのため紫外線ランプは、青白く見える光(=可視光)に、『目に見えない紫外線』 が混ざっていることに

なります。

*目に見える光の範囲は生物の必要性(例:蛇は暗闇でも赤外線で獲物を検知できる、昆虫は紫外線に集まる等)で

異なるだけで、紫外線・可視光・電波、 いずれも波長域は違いますが「電磁波」です。

(現代科学では「電磁波の一種が光として、人の目で見ることができる」 と定義しています。)

電磁波は波長が短いほど、一定の長さの中で活発に振幅します。 >>参考:「波長と周波数」

この「波長が短い光(活発に動く=強いエネルギーをもつ光)」の代表格が紫外線です。

*一般的には 紫外線は、その波長の長さ(単位:nm=ナノ・メートル

/ ナノ=10億分の1を表す)により、

UV-A(400nm~315nm)

UV-B(315nm~280nm)

UV-C(280nm~200nm) と分類されます。

*一般的な紫外線とは「近紫外線(きん しがいせん)」とも呼ばれるもので、

200nmから400nm、あるいは380nmまでを指す場合もあります。

UV技術でよく使用される185nm,172nm波長も紫外線ですが、上記A,B,C分類に入っていませんので、

UVを技術的に利用する場合は、この UV-A,B,Cという区分ではなく、照射する用途や目的によって

特定の紫外線波長を、そして特定の紫外線波長を発生させるランプ/光源を選んで照射を行います。

<照射する用途・目的と、特定の紫外線波長の例>

(2) UV表面処理:オゾンと、紫外線のエネルギーの同時作用で表面洗浄・改質をする

(3) 紫外線殺菌:空気/表面/水の殺菌や、水の酸化処理を行う

(4) 紫外線生物作用を起こさせる

波長と用途別の装置については 「波長別:UV照射装置 用途一覧」をご参照ください。

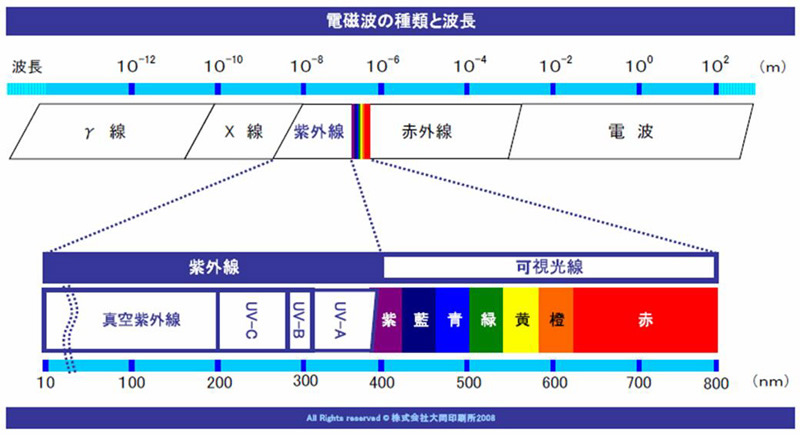

< UV波長区分のイメージ >

(株式会社大同印刷所資料より)

<光線の分類>

紫外線波長=「X線(1pm~10nm)と可視光線の間」として、

その他、 更に細密に区分される場合もあります。(学術文献など)

~1pm 宇宙線

1pm~100pm ガンマ線(γ-ray)

100pm~10nm レントゲン線(X-ray)

10nm~400nm 紫外線(Ultra-Violet)

しかし、380nmからを可視光線域とする場合もあります。

( 380~780nm 可視光---紫青緑黄橙赤 )

「真空紫外線」 という呼称が登場する場合は、数十~200nmを指します。

さらに、i 線(365nm), h線(405nm), g線(436nm) という表現が使われるケースや、

DUV、EUVといった言葉が登場する場合もあります。

DUV=「Deep Ultraviolet:遠紫外線」 波長は200nm程度。

殺菌やチップ製造などの技術説明で登場します。

XUV=x/10nmから数十nmの範囲の波長。

極紫外線(きょく しがいせん)とされ、XUVまたはEUV放射線、極端紫外線とも呼びます。

EUV=「Extreme

Ultraviolet:超紫外線」 13.5nmなど極めて波長の短い超紫外線。

EUVは用語として通常、リソグラフィと組み合わせて使用され(EUVLなど)、

約5~20nmの放射線帯を指します。つまりXUV範囲の一部です。

またランプ等級では、「高出力のUVランプ」をEUVと表示します。

マテリアルテスト(品質試験)での、人工的な天候下での耐久試験などにUVを使う場合、

UV照射のことをSUV、太陽光の波長と分光分布が近似したキセノンアーク灯

(およびその照射)はXEと略されます。

またランプ等級で、「標準的なUVランプ」をSUVと表示します。

<紫外線波長と、紫外線照射装置に使用されるランプの種類>

産業技術で紫外線照射に使う光源ランプは、一般的に以下のものになります。

- 高圧水銀UVランプ :(石英ガラス) 主波長:365nm,波長の紫外線照射装置

主にUV硬化樹脂、UV塗料の硬化・乾燥、ダイシング剥離等に使用されます。 - メタル・ハライド・UVランプ :(石英ガラス) 200~400nm連続した波長の紫外線照射装置

波長365nm以外の紫外線に感応するUV塗料の硬化等に使用します。

UV硬化で高圧水銀UVランプとメタル・ハライドUVランプのどちらにするかは、

U樹脂・塗料側の要求によりますが、一般的に様々な紫外線波長が一斉に出る

メタル・ハライドのほうがエネルギーも強く、より確実な硬化を得られます。 - 低圧水銀UVランプ(石英ガラス**・オゾンレス*) :

波長254nmの紫外線照射装置

紫外線殺菌は、254nm波長の低圧水銀UVランプ(185nm波長は出ない)で行います。 - 低圧水銀UVランプ(石英ガラス**・オゾン発生) :

波長185nm/254nmの紫外線照射装置

紫外線+オゾン併用殺菌、水の光酸化処理、UV洗浄・UV改質は主に

254nmと185nmが同時に出る合成石英製のオゾンランプで行います。 - *UVランプでは出ていない、あるいはUV強度の比率が低い264nm,385nm,といった

波長の出る発光ダイオードも登場しており、技術利用されるUV波長は増えつつあります。

*オゾンランプとオゾンレスランプ

185nmの紫外線は、空気中の酸素をオゾン(酸素原子3個が結び付いたもの)に変化させます。

そのオゾンに254nm波長の紫外線を照射すると、オゾンの酸素原子の結びつきが弱まり

「不安定で反応しやすい状態」になります。

185nmと254nmの2種類の波長が同時に照射されるランプを「オゾン・ランプ」と呼び、

185nmをカットしたランプを「オゾンレス・ランプ」と呼んで区別することがあります。

オゾンレスの低圧水銀UVランプは、紫外線殺菌によく使用され、その殺菌対象は

物質表面/空気/水などが主になります。

オゾン・ランプはオゾン殺菌/オゾン漂泊などに使用する他に、波長185nmの紫外線でオゾンを発生させ、

同時に254nm波長で化学反応を促進させる「光表面処理(UV洗浄・UV改質)」 に使います。

**ランプの材質:合成石英ガラスと石英ガラスの違い

光表面処理には、特に短波長UVの透過率が高い「合成石英」を使った低圧水銀UVランプを使用します。

それにより高いオゾン発生率と強いUV強度の短波長紫外線が得られるからです。

合成石英ランプと石英ランプの365nm透過率は あまり変わりませんが、254nmなど短い波長の紫外線の

透過率は合成石英が圧倒的に優れており、185nmでは2倍近い差がでる場合もあります。

(強い254 nmを照射したいときや、185nm波長をオゾン発生ではなく化学反応のエネルギーとして

使う場合は、窒素で満たした中や真空状態で合成石英ランプを使って紫外線照射をすることもあります。)

合成石英ガラスは高額なので、光表面処理以外の用途に使う紫外線ランプには主に石英ガラスを使用します。

これらの他に紫外線光源として、UV-LED、エキシマランプ、キセノンランプ、超高圧UVランプ等があります。

高圧水銀ランプのことを中圧水銀ランプと呼ぶことも、ごく稀にあります。

またメタルハライドUVランプには Fe Ga の2種類があります。

ランプご選択の際はお気軽にご相談ください。

★ 低圧水銀UVランプからも高圧水銀UVランプからも、254nm波長を含んだ紫外線が出ますが、

紫外線強度が全く異なるため、実用的に185nm~254nm用=低圧、365nm用=高圧、と

ランプ用途が分かれます。

例えば、実用的に低圧水銀UVランプの主な発光スペクトルは254nm線と185nm線の2本になっており、

それも使用するガラスによりオゾンタイプ(185nmを透過)、オゾンレスタイプ(185nmをカット)に

分かれます。

各ランプのスペクトル特性については、表1の放射エネルギー表と図1、2をご参照ください。

表1.水銀ランプの分光放射エネルギー

| 高圧水銀ランプ | 低圧水銀ランプ | 殺菌灯 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 波長(nm) | 分 光 放 射 エ ネ ル ギ ー(W) | ||||||

| ランプワット(W)波長(nm) | HL-100 | HL-400 | SUV-40S | SUV-110S | ペンライト5W | GL-30 | 備考 |

| 100W | 400W | 25W | 95W | 5W | 30W | ||

| 184.9nm | ---- | ---- | 6.5 | *** | 0 | UV-C領域 | |

| 253.7nm | 0.48 | 5.4 | 6.3 | 25.0 | 1.0 | 7.2 | |

| 264.0-52nm | 0.70 | 4.1 | 1.1×10-3 | ||||

| 269.9nm | 0.14 | 0.9 | 3.2×10-4 | ||||

| 275.3-6.0nm | 0.07 | 0.6 | |||||

| 280.2nm | 0.28 | 2.4 | 1.7×10-4 | UV-B領域 | |||

| 289.4nm | 0.14 | 1.7 | 7.9×10-4 | ||||

| 290.7nm | 0.49 | 4.0 | 6.0×10-3 | ||||

| 296.5nm | 0.77 | 6.6 | 1.1×10-2 | ||||

| 302.2nm | 2.1 | 11.8 | 1.1×10-2 | ||||

| 313.2nm | |||||||

| 334.1nm | 0.21 | 2.5 | 5.5×10-4 | UV-A領域 | |||

| 365.0-6.3nm | 3.08 | 25.7 | 1.2×10-2 | ||||

| 404.7-7.8nm | 1.26 | 11.7 | 9.5×10-3 | Visible領域 | |||

| 435.8nm | 1.89 | 17.7 | 1.7×10-2 | ||||

| 546.1nm | 2.17 | 21.9 | 1.2×10-2 | ||||

| 577.0-9.0nm | 1.89 | 18.8 | 3.5×10-3 | ||||

図1.高・低圧水銀ランプ

< 低圧水銀UVランプ>

<高圧水銀UVランプ>

図2.(参考)蛍光式UVランプ

・SEN-lights文献参考

CHEMICAL LAMPは補虫器など、ERYTHEMAL LAMPは赤斑治療などに使用されます。

*メタルハライドランプの分光分布は、こちら(ご参考用「250W装置カタログ」が出ますので

その2ページ目の右上のグラフ)をご参照ください。

(メタハラ分光分布資料(PDF)から戻るには、ブラウザの[戻る(←)]ボタンをクリックしてください)

*各ランプとも実際には可視光~赤外線波長も発していますが、紫外線の説明では、それらは割愛しています。

<参考>照射力を現す表示単位・計算方法 等について

nm(ナノメートル):可視光線波長から電波まで『波のひとつの長さ』を表す際の単位のひとつ。

n(ナノ)は『1000.000.000分の1』の意味。

-他にUVの記述で よく使われる単位-

μ(マイクロ) :1.000.000分の1>>1μW=百万分の1ワット

m(ミリ) :1.000分の1>>1mW=千分の1ワット

k(キロ) :1.000倍 >>1kW=1000W>>1kWは1mWの百万倍

mW/c㎡ >>紫外線照度の単位。「UV強度」と表現される場合もある。

「ミリワット・パー・平方センチメートル」と読みます。

紫外線照射機の選定において、非常に重要なポイントとなる数値。

この「紫外線照度」に「時間(単位=秒)」を掛け算して「硬化に必要な紫外線照射量(=UV露光量)」を

算出します。式にすると:

UV露光量(単位:mJ/平方cm)=紫外線照度(単位:mW/平方cm)x照射時間(単位:秒)

mJ/c㎡ >>紫外線照射での積算照射量(=積算光量)を示す単位のひとつ。

Jはジュールと読み、mJ(ミリジュール)は千分の1ジュール。

「紫外線照度(UV照度)」に「時間(単位=秒)」を掛算して「積算照射量(=積算光量)」を計算します。

計算式は :

UV露光量(単位:mJ/平方cm)=紫外線照度(単位:mW/平方cm)x照射時間(単位:秒)

読み方は「ミリ・ジュール・パー・平方センチメートル」*

* c㎡部分を「スクエア・センチメーター」と[英語読み]する場合もあります。

μW/c㎡ >>紫外線照度の単位。

「マイクロワット・パー・平方センチメートル」と読み、「ミリワットの千分の1」になります。

紫外線殺菌などでは、UV硬化よりはるかに微弱な光で殺菌できるので、μ単位の表示がよく使われます。

W/㎡ >>紫外線照度の単位。ただし環境測定(太陽光などのUV照度)でよく使われます。

mW/c㎡に比べて1000/(100x100) であるため、10W/㎡=1mW/c㎡と、

分子が1ケタ大きく表示されます。

UV硬化装置で性能表示がW/㎡の場合は、陶芸教室やネイル乾燥など趣味領域の装置です。

また「測定波長は何nmか」にも注意する必要があります。(用途に適さない波長の場合もある)

-紫外線の説明で よく使われる用語-

紫外線 強度(UV強度): 光源から出ている紫外線の強さ 。

光源からの距離によって数字は変わるので、普通は紫外線強度と測定距離を併記します。

弊社製品例だと、1kWランプではランプ中心から距離5cmで240mW/c㎡ 、

10cmで210mW/c㎡ です。

ランプ装置の場合、反射ミラーが拡散タイプか集光タイプかによっても数値が違ってきます。

(*配光特性を参照)

実用的な距離でのUV強度のみを表示して、距離の表示は省略する場合もあります。

紫外線 照度(UV光量):紫外線強度を「UV照度」や「光量(こうりょう)」と示す場合もあります。

UV強度を測る計測器は、 表示単位はルクスでなくmW/c㎡やμW/c㎡ですが

「紫外線(UV)照度計」や「UV光量計」と呼ばれています。

積算光量:「紫外線強度x秒数」あるいは「X秒間に照射された光の総量」を指します。

単位は仕事量を表すJ(ジュール)を使います。

(積算照度) 紫外線による変化(硬化・分解・結合など)に必要な照射量や、

コンベア装置で搬送するワークがランプから受ける光の総量を 示す際や、

それらの再現時(照射条件決め・照射条件の目安指定)などに使われるため、使用頻度の高い用語です。

例:1mW/cm2 x 1秒=1mj/cm2 併せて照射距離、波長/ランプ種類、

積算照度計の機種名を併記する事も多いです。

配光特性(照度分布):「どの程度の紫外線強度が、どの程度の範囲に行き渡っているか」を示すもので、

主に折れ線グラフで表示します。

ランプの長さに並行の方向、ランプと垂直方向の、2つのグラフを表示するのが一般的です。

反射ミラーが集光タイプだと並行方向の光が強く、垂直方向の幅がない帯状の光になり、

拡散タイプの反射ミラーにすれば、紫外線強度のピークは弱くなりますが、

並行・垂直方向とも、均等に近くなります。

「逆二乗の法則」

光源の「中心点」から測るのが原則です。

照度(E)は「光源の光度(明るさ:I)に比例して、距離(R)の二乗に反比例」する。

式にすると>> E=I/R x R 明るさと距離の関係は、そのため逆放物線グラフ状のイメージになる。

* この計算式では例えば1mと50cm、10mmと5mmでは、

それぞれ明るさは4倍違うことになりますが、光源が「点」ではなく

「蛍光灯のような棒状」の場合は、照度グラフはゆるやかな右肩下がりになります。

*全て説明は、学術・英語論文向けではありません。

学術・英語論文には「照射」ではなく「放射」、

英訳もirradiation(照射)ではなくradiation(放射)で記述されることをお勧めします。

詳細な説明は こちら をご参照ください。